tamabi

特集 ★2013年11月4日

多摩美術大学女子軟式野球部に密着取材

アート系ベースボールガールズの青春

全国に4つあるアート系大学の女子野球チーム

関東の大学女子野球ウオッチャーならお気づきだろう。美術大学の軟式野球部が多いことを。

1989年ごろ活動を始めた武蔵野美術大学、90年代初めに創部した多摩美術大学、そして2012年創部の女子美術大学。いわゆる「武蔵美」「多摩美」「女子美」という、著名な3つの美術大学に女子軟式野球部があるって、すごくないですか?

関西に目を向ければ、大阪芸術大学というアート系の大学にも老舗の女子軟式野球部がある(96年創部)。

アートと野球、その不思議な関係を探るべく、多摩美術大学女子軟式野球部を取材した。

意外に多い、スポーツで活躍していた美大生

「美大生っていうとおとなしくてモード系のイメージがあるでしょう? 確かにそういう子もいますけど、実際は肉体労働者系のドカチンタイプが半分ぐらいいるんですよ」

と嶋本一彦監督は笑う。

ん? 肉体労働者系?

「ええ、作品を制作するのって運動と同じ感覚なんです。体力や気力が必要ですから」

かく言う監督は多摩美OB。絵画学科で油画(油絵)を専攻し、男子野球部でプレーしていた。だから選手たちの生活リズムや気持ちがよくわかる。

監督によれば美大生の中には高校時代に甲子園に出たり、スポーツで活躍した人が男女を問わずけっこういるのだという。同じ話を大阪芸術大学の田中亮太郎教授(日体大OBで女子軟式野球部監督)からも聞いたことがあるが、スポーツ選手のなかには芸術的なセンスをユニフォームで包んでいる人がけっこういるらしい。

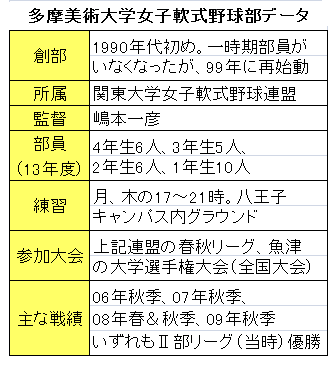

ではここで多摩美術大学女子軟式野球部を紹介しよう。まず創部のいきさつを嶋本監督から。

「最初に女子野球部ができた年は今となっては特定できませんが、1990年代初めには活動していたと聞いています。その後しばらく部員がいない時代があったのですが、僕が大学4年だった99年、どんな理由かはわかりませんが野球部に女子がガサッと入ってきて、久しぶりに女子野球部として活動を始めたんです。

僕が関わるようになったのは卒業後の03年から。野球部OGの子に『指導者がいないから面倒を見てほしい』と言われて渋々見に行ったら、練習の効率は悪いし実践的じゃない。なんとかしてあげたいと思って監督を引き受けることにしたのです」

13年度の部員は27人。取材に際しお願いしたアンケートによると、回答してくれた12人のなかに野球経験者はおらず、圧倒的に多いのがソフトボール経験者。

彼女たちはなんで野球部に入ったのだろう。回答者の多くはやはり中学や高校でソフトボールをやっていたことをその理由に挙げている(ちなみに多摩美にはソフトボール部がない)。また「昔から一度は野球がやってみたかった」「子どものころ父とよくキャッチボールをしていたから」という回答も。

「部活と学業というライフスタイルが当たり前のようになっていたから」「中高のソフト部がガチ運動部だったので、今さら動かなくなることに違和感があったから」「多摩美で一番活発に活動している部だったから」という硬派な意見もあった。

そこから見えてくるのは野球が好きで好きでたまらない! という野球Loveの女子ではなかったけれど、やっぱり体を動かすのが大好きな女子たちだった。

学業優先の多摩美野球部

美術、音楽、体育大学など、専門性の高い大学の受験事情は一般大学のそれとはちょっと違う。最大の特徴は筆記試験に加えて実技試験があることで、しかも実技の比重がかなり高い。そのため、ほとんどの人が実技試験対策のために専門の塾や予備校に通うのだという。それだけに合格したあかつきには、美大生なら将来はアート系の仕事をしたいというはっきりとした目標をもって入学してくる。

だから嶋本監督の方針は「学業優先」だ。そして美大生にとって一番大切な学業といえば、やっぱり作品の制作ということになる。

無から有を生む制作という仕事は本当にエネルギーを使うのだという。キャンバスに絵の具を置くとき、ノミでイメージどおりのものを彫り出すとき、粘土を重ねたり削ったりするときなど、一瞬一瞬に気合と集中力と体力を要する。

「終わるとヘトヘトになるくらい」と部員たち。「だから制作の手を止めて練習に出てくるのって精神的に本当に大変なんです」

それならいっそ野球なんかしなければいいのでは?

「いえ、体を動かすとすっきりして、また制作に打ち込めるんです」「制作は個人プレーだけど野球はチームプレーだから気分転換になるし、思いやりの気持ちももてると思います」「忍耐力や集中力が養えます」

なるほど。

そんな多摩美野球部によくある風景。つなぎを着てフラリと練習を見に来て、フラリともどっていく部員たちの姿。

「制作していると考えすぎて煮詰まっちゃうから、息抜きみたいな感じで」「ボーッと練習を見ていると、ふいにアイディアが湧いたりするんです」

それを見た他の部員たちも、あー来てるねえという感じで誰も何も言わない。自分がそんな状態になるときもあるからだ。

ちなみにつなぎやエプロンは制作による汚れから衣服を守る、いわば美大生の制服みたいなものらしい。

嶋本監督は言う。

「美大は制作があるからどうしてもみんなの足並みがそろいません。だからうちは一試合一試合、その試合でいかにがんばれるかを大切にしています。

そしてやるからには勝ちにこだわる。だから制作の途中でも30分でいいから練習に出てこいと言っています。

最終的にはどこに出しても恥ずかしくない、気配りのできるバランスのいい人間になって社会に出てほしいと思っています。うちが目指す野球はそこかな」

島田主将が語る、制作を支える力

2013年度の主将は3年生キャッチャーの島田つぐみさんが務めた。人の輪を大切にする練習熱心な主将としてメンバーからの信頼も厚い。

小さいころから絵をかいたり工作をするのが大好きで、ごく自然に美大を目指したというが、その一方でスポーツとの付き合いも長く、小学生のときはミニバスケット、中高はソフトボールに真剣に取り組んだ。

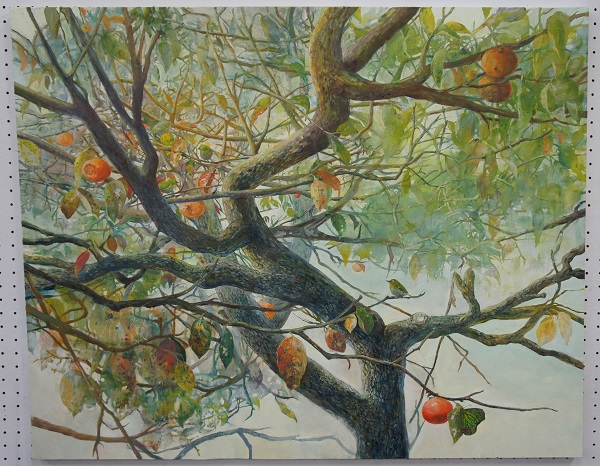

専攻は嶋本監督と同じ絵画学科の油画(油絵)で、監督から様々なアドバイスを受けることもあるという。(以下の写真は嶋本監督のアトリエで課題に取り組む島田さん。監督は趣味の美術教室「表現工房」と手作りバイク教室を主宰しているため、車庫がアトリエを兼ねている)

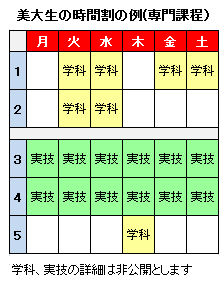

そんな島田さんの1週間は忙しい。授業は月曜から土曜までびっちり。シーズン中は日曜日に試合も入る。大学のあとも週2回の野球に加え、週2回定食屋、週1回幼稚園の造詣教室のアシスタントと、アルバイトにも精を出す。

「美大ってお金がかかるんですよ。ふつう4年間で1千万円っていうんです。親には色々お金を出してもらっているから、自分でも働かないと」

その画材がまた高い。島田さんが使っている油絵の具は1本1000円近くするのだそうだ。もちろん絵筆、ペインティングオイル、ペーパーパレットなど、消耗品はいくつあっても足りない。 加えて部費もあるし魚津の全国大会の遠征費も稼がなくてはならないから、以前は定食屋のアルバイトを週4回も入れていたという。

さすがにそれでは学業に響くということで、3年になって少し減らしたのだとか。

もちろん島田さん以外の部員も、みんな一生懸命アルバイトをしている。

専門課程に入る3年になると制作も本格的になる。油画専攻は3週間に1つのペースで課題が出され、でき上がった作品を教授が講評する。それが採点に当たるものなので、講評の日までに全力で作品を仕上げなければならない。

そんなに忙しい生活の合間を縫ってまで野球をやる意味はなんなのだろう。

島田さんは言う。

「表現する力って、みなぎる力と吐き出す力が合わさったものだと思うんです。だからいつも心と体を鍛えている運動部の学生はいい作品、力のある作品を作るんです。力のある作品ていうのはピタッと足を止めて見たくなっちゃうような作品。でも力のない作品はただの風景みたいに通り過ぎちゃう。

野球部の子の作品には、そんな力のあるものが多いように思います。部員の中には講評で『力強い作品だ。短時間でよくここまで作品と向き合ったね』と言われた人もいますし、私も教授に『ガッツがあるね』と言われました。学科内の優れた作品を紹介する冊子に作品が載った人もいます」

つまり一生懸命野球をすることでいい作品ができるということ?

「はい、表現する力だけでなく、それ以外にも制作とスポーツはつながっていると実感しています。

絵が好きで入った美術の世界ですが、周りにいるのはうまい人ばかりだったり、色々な意見を言ってくる人がいたり、人と比べられたりする機会が多いところでした。そんななかで自分が感じたこと、表現したいことを確実に形にしていくためには、根性とか失敗を恐れない気持ち、諦めないでやり続ける力が必要でした。そしてそれは部活を通してずっと培ってきたもの。

今の私の制作を支えている力の大方は、確実にソフトボールと野球がくれたものです」

●

●

プロ野球や日本代表を目指して精進するだけが野球ではない。優れたアーティストを生み出す原動力になっているのも野球なのだ。そんな野球のもつパワーと懐の深さが、アート系女子たちを引きつけているのかもしれない。

2013年度の部員のみなさん(順不同)

他、選手11人、女性コーチ1人

エックスもぜひ

エックスもぜひ