npbgt

コラム ★2013年9月29日

第1回「NPBガールズトーナメント」を振り返る

(一部の写真はクリックすると拡大します。)

だから小学生の全国大会は作られた

8月17~21日、NPB(日本野球機構)と全日本軟式野球連盟が共催する女子学童の全国大会「NPBガールズトーナメント2013」が東京都で開催された。

ここ数年盛り上がりを見せてきた女子野球だが、遂に各県代表が参加する小学生の全国大会が誕生するのかと感慨を覚えた方も多いだろう(実は2010年創設の「IBA-boys 学童女子軟式野球 全国大会」もあるのだが、まだ規模は小さい)。

主催者が2つとも既存の大きな野球組織であることも人々の関心を集めた。NPBはプロ野球12球団を統括する組織、全日本軟式野球連盟(以下、全軟連)は大人から子どもまでの軟式野球チームを束ねる組織で、前者は平成19年(07年)から女子学童の関東大会を、後者は昭和56年(81年)から小学生の全国大会(マクドナルド・トーナメント)を開催している。主催者としてこれほど「筋のいい」組織はないだろう。

特に全軟連が女子野球のバックアップに乗り出したのはうれしいニュースだった。というのも全軟連は長年女子の選手登録を認めず、そのために女子は野球選手ではないとして少年野球チームであれ草野球チームであれ、試合に出ることができなかったからだ(全軟連がやっと女子の登録を認めたのは小学生は昭和62年から、中学生以上は平成6年から)。

こうした野球界の中枢にある組織が女子の育成に乗り出した背景には、いうまでもなく野球人口の減少がある。黙っていても野球に人が集まる時代が終わった今、手をこまねいていてはジリ貧になるばかりだ。

そこで練られた策が今年4月の野球界の組織改変であり(特集「やるな! 関西」参照)、女子選手の育成なのである。

NPBガールズトーナメントの記者会見で各メディアに配られた全軟連の資料を見てみよう。そこには全軟連の使命として、「ジュニア世代の育成」と「生涯スポーツとしての環境整備」が明記されているが、その方法論の一つとして、

●普及育成事業の柱として、全国各地域の加盟団体と一体となってジュニア世代育成のための指導者養成事業、女子競技普及推進事業を構築する(波線は筆者)

とある。

つまりこの全国大会は上記事業の一環として作られたのである。

小学生の女の子に着目したのは、全国に約2万人いる(記者会見で全軟連が発表した数字)と推定される女子学童選手を他の競技に奪われてしまうのは、野球界の損失と考えたからだ。彼女たちになんとかして野球を続けよう、うまくなろうという気持ちをもってもらい、ひいては世界に通用する選手になってもらおうというのがこの大会の目標であり創設理由なのである。

では中学以降、大人までの環境作りは進んでいるのだろうか。残念ながら現状ではまだ具体策を示せる段階にはないそうだ。

全国大会の成果と課題とは?

私が当初からこの大会を応援してきた理由は、全軟連が動くことによって地域の野球連盟などに根強く残っている「女子が野球なんて」という偏見がなくなること、また地域レベルで女子野球の環境ができることを期待したからだ。

実際にはどうだったか。

まず地域に残る偏見の払拭はまだこれからという印象だ。今回ずいぶん多くの指導者たちから、

「一部の連盟役員だけでさっさと不参加を決めてしまった」

「連盟は地元の大会が最優先で、女子の全国大会のために人を出すなんて考えてもいないようだ」

という声を聞いた。

私も各地の連盟に参加するか否か問い合わせてみたが、面倒くさそうに「それはまあいずれ」とか「うちの県は女子選手があんまりいないから無理だと思いますよ」「遠征中に事故があってはいけないから参加しません」などと言われた。

電話の向こうから伝わってきたこの重い空気こそ、今まで女子が野球をすることを妨げてきた目に見えない圧力なのだ。これがなくならない限り、女子はいつまでたっても肩身の狭い思いをしながら野球をしなくてはならないし、地域に女子野球も根付かない。

だから全軟連には各連盟に対し、繰り返し自分たちの方針と女子選手育成の重要性を語ってほしいと思っている。

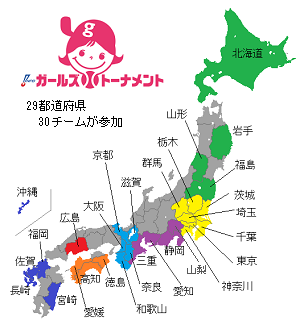

環境の面では、参加した29都道府県では大なり小なり環境作りが進んだのではないだろうか。たとえば福島、静岡、愛知、三重、徳島ではこの大会のために初めて女子学童チームが作られ、特に静岡県は支部ごとに女子選抜チームを作り、県予選大会を開いて優勝チームが出場するというシステムも作った。

またそれまで近隣の選手を集めた有志チームしかなかった県でも、今回は連盟が県下の全チームに声をかけてチームを作るといった動きが見られ、各地で女子野球の認知度が上がったと思われる。

大会が終わってからも、地元の大会に誘われた、県大会に女子枠を作ってくれた、再結成して他の女子大会に参加することを決めた、地元紙の報道を見て少年野球チームに入部する女の子が増えた、という話も聞いた。

うれしかったのは各地の指導者の心意気だ。何人もの指導者たちから、「記念すべき第1回大会に(自分の県が)参加しないなんていうことがあってはならない」という心強い言葉を聞いた。勝ち負けよりも子どもたちや環境作りのために、この機会を逃してはならないという意味である。もちろん参加した多くの指導者たちが同じような気持ちだったことだろう。

こうした熱い思いと第1回大会に参加したというプライドが、今後各地の連盟や指導者たちの意識を高めていくのではないかと思っている。

あとは開催時期さえ検討してくれれば参加チーム数は飛躍的に増えるだろう。というのも今回参加できなかった人たちの多くが、「夏は地元の大会が多いから、監督が女の子を女子大会に出してくれない」と言ったからだ。これは来年以降の検討課題だと思う。

また個人的にはこの大会を、国体のような各地持ち回りのものにしてはどうかと思っている。もちろん今はまだ開催できるところは限られるが、以前から女子大会を開き、そのノウハウをもっているところ、たとえば宮城県、近畿圏、岡山県、熊本県などでも開催すれば女子野球の普及につながるし、地域による遠征費の偏りも減るのではないだろうか。

モノサシになった第1回大会

「いい選手ですか? みんな各チームの主力ばかりですよ」

と胸を張る指導者に何人も会った。でもそのあとに必ずといっていいほど言われたのが、

「だけど全国のレベルがわからないですからねえ」

という言葉。

そうなのだ、なにしろこれほどたくさんの県代表が参加する大会も初めてなら、女子大会自体初めてというところが多く、みんな自分たちの実力を測るモノサシをもっていなかったのだ。ゆえに今大会を見て初めて、評価すべき点や課題を見つけることができたようだ。

たとえばある指導者は「全国大会で勝つためには、やっぱりそれなりの選手を集めなくちゃだめですね」と言い、またある指導者は「我々大人の準備不足、これに尽きます」と言って帰っていった。

実は今回、参加できなかった県の指導者が何人か視察に来ていたのだが、彼らにとってもこの大会はモノサシになったようだ。

「うん、これならうちもいける」「うちの県のあの子に、自信をもちなさいって言ってあげます」なんてニコニコした人たちもいれば、「いやあ、けっこうレベルが高いんですね」と感心している人もいた。

第1回大会という名のモノサシを手にした人たちは、きっと来年からビジョンをもってチームを作ってくるに違いない。さあどうなるか、今から楽しみだ。

この大会ができたからこそ出会えた選手、指導者たち

以下に大会を見ての感想を記してまとめとしたい。

①怪物はいたか

皆さんからよく受けた質問がコレ。でも正直いってすべての選手を見ることはできなかったので、わかりませんというのが正直なところだ。

しかし印象に残る選手はたくさんいた。たとえば体格がよくて男子でも打てないような球をビシビシ投げ込む選手、逆に今は線が細いけど、体ができたらいい投手になりそうな選手、ベースワークがうまく、野球をよく知っていそうだなと思った選手、ボールに対する反応がよく、走攻守に秀でた選手など。また強肩でスローイングも正確な捕手が何人かいて驚いた。彼らはみな男子の中に交じってもかなり目立つはずで、中には怪物に近い存在もあったと思う。

その一方で試合に出られなくても懸命に声を出して盛り上げていた選手たちの姿も、目に焼きついて離れない。打たれて落ち込んだ投手、逆転されて呆然と立ち尽くした捕手、敗戦後、涙々で言葉が出なかった選手たち。彼らもまた忘れられない存在だ。

こんな選手たちに出会えたのもこの大会ができたからこそ。よくぞ全国大会を開いてくれたと素直に思う。そして彼女たちが当たり前に野球を続けられる環境が、一日も早くできることを願わずにはいられない。

②大会のレベルについて

今までに見た関東、近畿、岡山、九州の各地方大会と比べてみて、残念ながらこれぞ全国大会というレベルには達していなかったと思う。なぜなら全県が最強のチームを編成できたわけではないからだ。実際にはかなり多くの県が参加希望者を募ってチームを作るにとどまった。

また選手集めや指導者選びに手間取って、大会前にわずかしか練習できなかったチームもけっこうあり、それゆえに望むようなレベルにまでチームを作れなかったと思われる。練習不足からかエラーを連発して実力が発揮できなかった試合が散見されたのは残念だった。

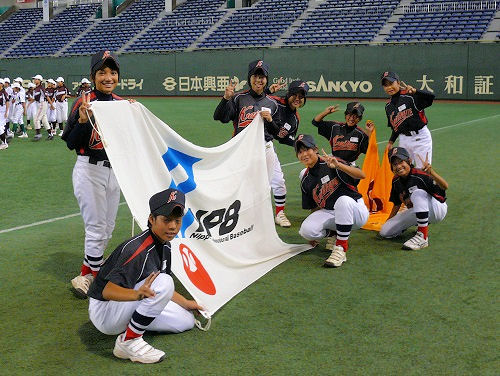

こうしたなか、練習に約7カ月かけたオール愛知ガールズが優勝したのは当然のような気がする。守備での凡ミスがほとんどなく、決勝では併殺3つ、二盗阻止1つの素晴らしい守備を見せて、相手の機動力を完全に封じた。

バットも実によく振れていて、準決勝では15安打、決勝では豪腕投手から長打4本を奪った。投手陣の粒もそろっていた。

「初めに比べてみんなすごくうまくなりました」と石井利一監督は振り返ったが、充分な練習を積んだからこそ他を圧倒する総合力を養うことができたのだと思う。

皆さん、来年はぜひ早くからチームを作って練習を重ねてきてください。それが女子の全国大会の質を高め、女子が野球なんて、という偏見をなくすことにもつながるのだから。

③女性指導者はいたか

全軟連は女性監督、女性コーチで臨むよう要請したというが、実際にそれが実現できたところは少なく、唯一京都府だけが監督からマネージャーまで、スタッフ全員を女性でそろえてきた。よくがんばったと思う。

では実際に女性指導者はどのくらいいたのだろうか。まず女性監督は京都、広島、徳島の3人、女性コーチは山形、栃木、神奈川、山梨、愛知、京都、高知、長崎の8府県11人。監督は全体の10%、コーチは18%で、全軟連の期待する数字には遠く及ばなかった。

でもおそらくこれは、全国で活躍する女性指導者の割合より大きい数字だったと思う。というのは女子野球人口が増えているとはいえ、地域で活躍する女性指導者はまだまだ少ないからだ。

だから連盟にしても、いざ女性指導者をと言われても簡単には人がみつからなかっただろうし、監督として推薦できるほどの経験をもつ人材も少なかったことだろう。おそらく今回参加した女性指導者のなかで充分な指導実績をもっていたのは、広島の沖田靖身監督(少年野球指導歴18年)だけではないだろうか。

それは現状として仕方のないことだが、それだけに思うのは、選手の育成とあわせて女性指導者の育成にも力を入れなくてはいけないということだ。

だから少しでも興味のある人はぜひ指導者に志願してほしいし、地域の連盟やチームの皆さんには、指導者としても女子を受け入れることをお願いしたい。

いつの日か優れた女性指導者たちにインタビューできることを、楽しみにしている。

決勝戦の様子 → 「NPBガールズトーナメント」、初代王者はオール愛知ガールズ

エックスもぜひ

エックスもぜひ